写字楼办公何以放大新颖交流网

更新日期:

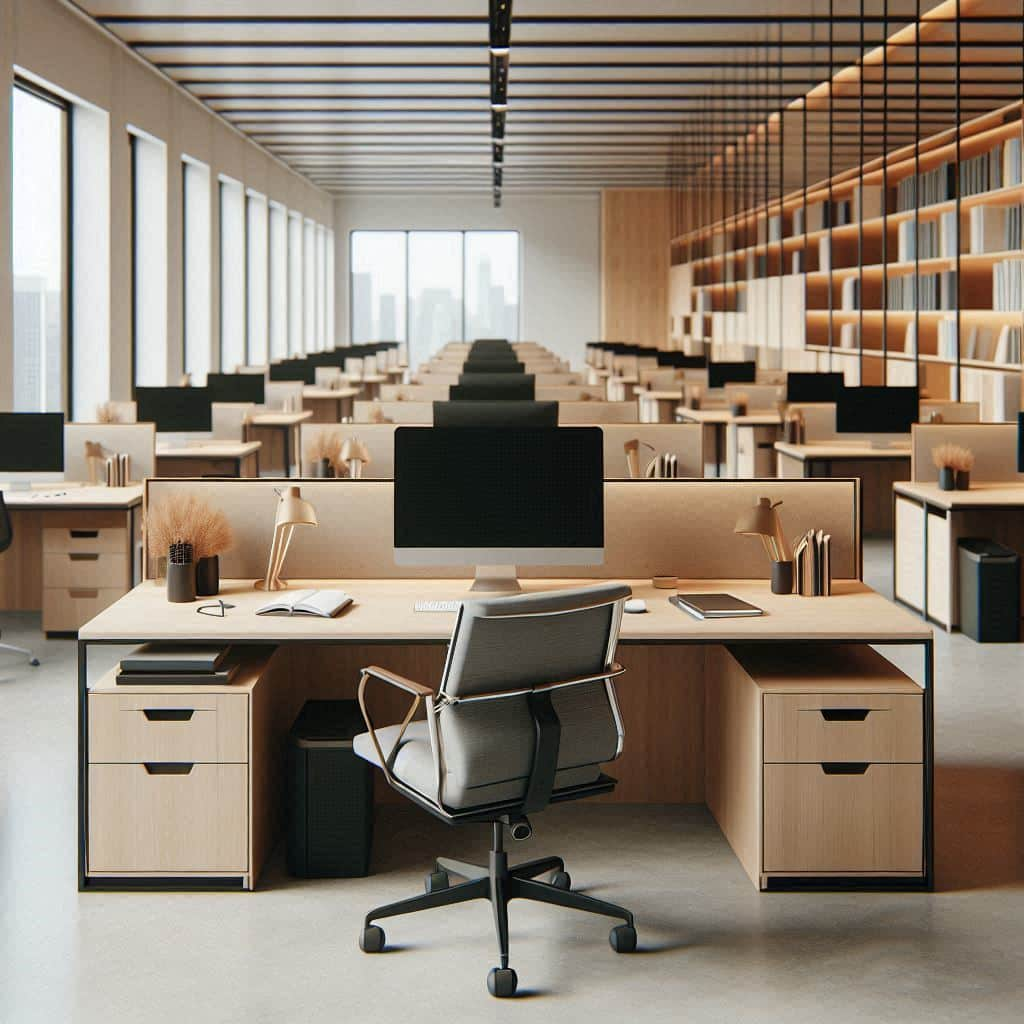

在现代商业环境中,办公空间早已超越了单纯的物理功能,逐渐演变为促进创意碰撞与资源整合的社交枢纽。以高层建筑为代表的集中式办公场所,正通过空间设计与服务创新,构建起一张隐形的协作网络。这种网络不仅打破了传统格子间的沟通壁垒,更在无形中催生了跨行业、跨团队的多元合作模式。

共享区域的精心规划是激发交流的关键因素之一。许多现代化楼宇将中庭、咖啡吧或露天平台设计为开放式社交节点,例如长江贸易大厦通过错层设计的空中花园,为不同企业员工创造了自然相遇的场景。这种非正式接触空间能降低沟通的心理门槛,让偶然的闲聊可能转化为有价值的商业灵感。研究显示,超过60%的创新想法源于非计划性对话,而这类空间恰恰提供了理想载体。

数字化工具的深度整合进一步强化了实体空间的连接效能。智能楼宇管理系统不再局限于安防与能耗控制,更通过专属APP实现租户间的需求匹配。某科技园区曾实践过"技能交换墙"数字平台,允许企业发布技术需求或闲置资源,三个月内促成了17%的入驻企业达成合作。这种虚实结合的模式,让物理距离不再是阻碍,反而成为筛选精准合作伙伴的天然过滤器。

行业混搭的租户组合策略也产生了意想不到的化学反应。当建筑设计事务所与人工智能公司比邻而居,或者食品研发实验室与跨境电商共享同一栋大楼时,跨界思维的火花会自然迸发。有物业管理者发现,刻意保持30%以上的行业多样性,能使整栋建筑的商业活力提升40%以上。这种多样性不仅体现在行业类别,还包括企业规模与文化背景的差异化配置。

值得注意的是,有效的交流网络建设需要精细的运营思维。单纯提供场地远远不够,定期组织的主题沙龙、行业速配活动或技能分享会,就像润滑剂般持续激活这张网络。某创新中心通过每月"午餐学习会"的形式,成功将入驻企业的平均合作周期缩短了25天。这些看似微小的触点设计,实则是将空间价值转化为商业价值的核心密码。

当阳光透过玻璃幕墙洒进挑高的大堂,三三两两的人群在不同角落进行着头脑风暴,这样的场景正在重新定义办公空间的本质。它不再是冰冷的钢筋水泥集合体,而演变为有机生长的商业生态系统,每个参与者既是资源的索取者,也是价值的创造者。这种动态平衡的共生关系,或许才是未来办公场所最具魅力的进化方向。